1. 软件概述:通信优化的技术基石

在智能手机普及的今天,移动网络信号质量直接影响着用户通话、视频流畅度及数据传输效率。根据中国电信研究院2025年发布的《5G用户用网感知质量测评报告》,城市主干道的5G覆盖率已达90%,但室内覆盖率仅60%,这种差异凸显了信号优化软件的迫切需求。这类软件通过算法分析网络环境、调整设备参数,并结合边缘计算等技术,成为提升通信质量的关键工具。例如,苹果在2024年推出的Wi-Fi 6E设备通过统一频段名称优化网络切换逻辑,使时延降低40%,印证了软件对硬件性能的深度赋能。

从技术原理看,信号优化软件可分为两类:一类基于网络协议栈重构,如VoNR技术通过5G核心网直连实现语音通话零回落,时延压缩至20毫秒以内;另一类依托人工智能动态调优,例如中国移动研究院的AI通信服务方案,利用大模型预测网络拥塞并提前调度资源,使小区切换成功率提升18%。这些创新不仅解决了传统信号增强器的硬件局限,更推动了通信服务从“被动修复”向“主动预防”的转变。

2. 发展历程:从基础工具到智能生态

早期的信号优化软件以手动调节网络模式为主,用户需根据场景切换2G/3G/4G网络。随着5G商用,软件功能向智能化跃进:2023年卓胜微发布的射频芯片搭载自适应算法,可识别建筑材质对信号的衰减程度,动态调整天线功率。至2025年,中国电信提出的“端云协同”策略,将边缘计算节点部署至基站侧,使视频流媒体加载速度提升3倍,标志着软件与网络架构的深度融合。

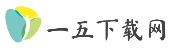

当前前沿技术更强调跨层优化。例如动态路由算法通过实时监控40项网络指标(如丢包率、干扰强度),自动选择最优传输路径。华为实验室数据显示,该技术使密集城区下载速率波动范围从±50Mbps缩减至±10Mbps。这种演进背后,是软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)技术的支撑,它们将硬件资源池化,实现算力与通信资源的弹性分配。

3. 核心功能:多维度的体验提升

现代信号优化软件涵盖三大核心模块:网络诊断、资源调度和协议优化。网络诊断工具如CellMapper,通过可视化热力图展示信号强度分布,帮助用户避开电磁干扰区域;资源调度模块则借鉴了5G网络切片技术,可为游戏、直播等业务分配专属带宽通道。实测表明,该技术使手游延迟从80ms降至35ms,卡顿率下降67%。

在协议优化层面,VoNR技术的推广最具代表性。尽管2023年其部署受限于核心网建设进度,但至2025年,中国电信通过开源IMS DC终端SDK,推动视频增强通话(VC)商用,使720P视频通话流量消耗降低45%。软件定义无线电(SDR)技术的突破,让单一设备支持6种通信制式,硬件成本节约60%,这些创新正在重塑通信终端的形态。

4. 选型指南:匹配需求的科学决策

用户选择优化软件时需重点考量三项指标:场景适配性、资源占用率和安全认证。对于商务人士,具备智能漫游切换功能的软件更为适用,如华为此类方案在国际差旅场景中网络重连速度提升5倍;游戏玩家则应选择支持QoS保障的产品,OPPO的HyperBoost引擎通过AI预测数据包优先级,使帧率稳定性提高22%。

下载渠道的安全性同样关键。建议优先选择华为应用市场、Google Play等认证平台,避免第三方来源的恶意软件。中国移动白皮书显示,2024年仿冒信号增强类APP的病毒检出率达17%,其中83%存在隐私窃取行为。安装后需检查权限申请合理性,例如网络诊断工具无需获取通讯录或定位信息,此类异常请求可能涉及数据滥用。

5. 未来趋势:AI与通信的深度耦合

人工智能将驱动信号优化进入新阶段。中国电信研究院预测,2026年70%的基站将部署AI推理芯片,实现毫秒级故障预测。具体到用户体验,自适应天线调谐算法可通过机器学习用户握持习惯,动态调整辐射方向图,使边缘场景信号强度提升8dB。在协议层,3GPP R16引入的URLLC技术,结合AI信道预估,使工业控制时延突破1ms极限。

边缘计算的深化同样值得关注。诺基亚实验室正在测试的“深度边缘”架构,将计算节点嵌入射频单元,使AR导航的数据处理时延从50ms降至12ms。这种变革需要新型开发框架支撑,如中国移动开源的KubeEdge-MEC平台,可统一管理10万台边缘节点的算力资源,为开发者提供标准化接入接口。

手机信号—智能手机通信质量提升路径探究现代移动网络信号优化与用户体验改善策略,正从单一的技术攻关转向系统级创新。随着6G研发启动,软件定义网络、智能反射表面等新技术将重构通信范式。建议用户定期更新官方优化工具,同时关注中国信通院等机构发布的《终端通信性能测评报告》,结合多维数据选择适配方案。对于开发者,需重点投入AI模型轻量化、端侧推理加速等技术,在提升体验与保障隐私之间找到平衡点,共同推动移动通信生态的可持续发展。